施工管理3年目が信頼される方法ー「判断力を磨け」ー

- 上司「その質問、聞く前に考えた?」

- 上司「自分で判断していい内容かわかってる?」

- どこまで自分で判断していいかなんて、わからないよ、、。

こんにちは、B監督です!

3年目を迎え、上司がいなくても現場を回せるようになってきた。でも最近、上司へ質問したときの対応がどこか冷たく感じる…。そんな経験、ありませんか?

3〜4年目こそが、“信頼される施工管理”への分かれ道です。

知識や経験だけでなく、「判断力」や「質問の質」が問われはじめるのもこのタイミング。

今回はそんな悩みを抱えるあなたに向けて、

「現場で信頼される若手になるための考え方と行動のポイント」をお伝えします。

上司は、3〜4年目のあなたに“本気で”期待している

ミスが続いているわけじゃないのに、上司の返答が厳しくなったと感じる。

「自分、なにか間違ってるのかな…」と不安に思うこともあるでしょう。

でも、実はその逆。

3〜4年目は、上司が「そろそろ任せたい」と思い始めるタイミング。

良く言えば、自分の裁量で動ける自由さがあります。

裏を返せば、その判断がミスに直結するリスクも伴います。

だからこそ、上司はあなたの行動をしっかり“見て”います。

上司が厳しくなるのは、こんなとき

- 考えずに質問する(少し調べればわかるようなこと)

- 判断を人任せにする(判断するために現場にいる)

- 同じミスや質問を繰り返す

こうした行動は、「まだ任せられない」と思われる原因に。

逆に、本当に期待していなければ、何も言われず放置されて終わりです。

厳しい言葉の裏には、「ちゃんと育ってほしい」という思いがあります。

上司の育成力は一旦置いておきましょう。

今の自分にできることにフォーカスして考えることが大事です。

信頼される若手に共通する”考え方”

現場で信頼される若手と、そうでない若手。

その差は、技術力や経験よりも「考え方の違い」にあります。

3〜4年目は、判断力や報告の仕方に“その人らしさ”が出てくる時期。

ここでの思考と行動が、信頼されるかどうかを左右します。

自分なりの“仮説”を持ってから質問する

信頼される若手は、いきなり「これどうすればいいですか?」とは聞きません。

まずは、「◯◯だと思ったんですが、これで大丈夫でしょうか?」と、

自分なりの仮説を添えて相談します。

これは上司にとっても、

「こいつは考えて聞いてきてるな」と感じられるポイントです。

現場でよくある具体例

土木現場では、図面と現地が一致しないことは日常茶飯事。

たとえば、掘削中に図面にない既設の側溝が出てきたとします。

そんなときに──

NG例:

「既設の側溝が出てきたんですけど、どうしましょう?」

OK例:

「図面には記載がありませんが、既設の側溝が出てきました。

このままだと計画通りの根入れが取れないので、側溝を一部撤去するか、構造物の位置をずらす必要があると思います。どう対応するのが良さそうでしょうか?」

このように伝えるだけで、「考えて動いているな」と印象が変わります。

判断を求められる時って、現場が慌しい時が多いです。そのため、自分でも「どうしよう、急がなきゃ」と焦ってしまい、すぐ上司に電話、もしくはすぐに判断したはいいものの結果的にその判断が間違っていて手戻りになってしまうことも。

まずは落ち着いて、状況を正確に把握する癖をつけましょう。

わしらも鬼じゃないぞ。待つときは待つ。

一番嫌いなのは、わからないくせにわかったフリをすることじゃ!

判断に迷ったら「自分が責任者だったらどうするか」で考える

すぐに上司に聞けない状況も増えてくるのがこの時期。

そんなときは、「自分が責任者だったらどうするか?」の視点を持ってみましょう。

正解がひとつとは限らない現場だからこそ、

普段から考えるクセが判断の質を高めてくれます。

あなたの目で見えるのは「現場をどう進めるか」。

上司の目で見ているのは「対発注者や構造的観点も含めた全体」です。

「考えて聞く人」は、信頼される

毎回丸投げで質問していると、

「まだ任せられない」と判断されるのが現実です。

完璧な答えでなくていい。

でも、「考えたうえで相談しているかどうか」は見られています。

小さなことでも、まずは“自分なりに考える”。

それを習慣にすることで、あなたは着実に“判断できる施工管理”に近づいていきます。

考えた結果わからなかったら「考えてもわかりませんでした」でOK。

考えた跡が見えるかどうかが大事です。

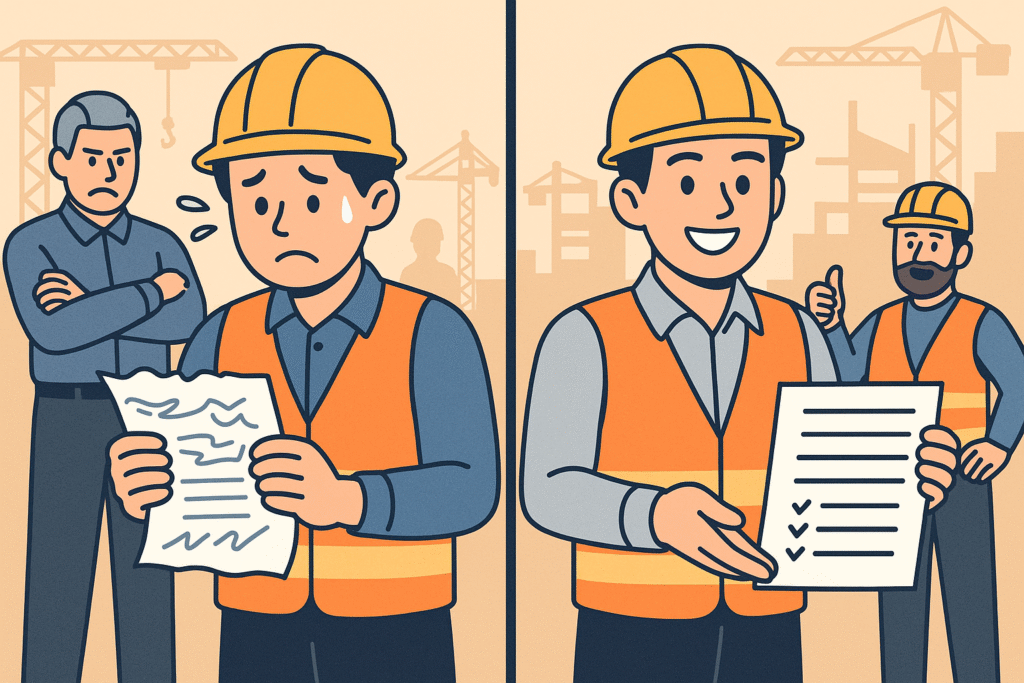

信頼される若手と、信頼されない若手の違いとは?

❌信頼されにくい行動

- 質問が丸投げ(何を悩んでるか伝わらない)

- ミスの報告だけで終わる(対策がない)

- メモを取らず、同じことを繰り返し聞く

- 指示されたことだけをなす

- 判断をすべて上司まかせ

✅信頼される行動

- 自分の仮説を添えて相談する

- ミス+改善案+再発防止策をセットで伝える

- 教わったことを整理し、次に活かす

- 指示の「なぜ」を意識して行動する

- 判断に迷ったら、まず自分で結論を出してから相談する

この違いは、ひと言で言えば──

「考えてから動いているかどうか」。

同じ年数でも、日々の積み重ねで上司の見方は大きく変わっていきます。

ミスの報告は「①内容②原因③対応④再発防止」の4点セットが基本!

▼ケース例:既設構造物を重機で損傷した場合

①既設構造物をバックホウで傷つけてしまいました。怪我人はいません。損傷箇所の写真はメールで送っています。

②計画では重機監視人を配置し作業する予定でしたが、実際は重機の手元で作業しており、監視人の役目を果たしていなかったことが原因です。

③現場では作業を中断し、再度作業手順周知会を実施します。また、傷つけた既設構造物への対応ですが、幸いにも表面を軽く削った程度なので、このままでもいいかと思います。発注者への報告と対応をすみませんがお願いします。

④再発防止策としては、重機OPは監視人不在時は作業しない。監視人は監視作業のみとし、他作業の手伝いを行わない。としようと考えています。

まとめ|信頼は”判断力”から始まる

現場で信頼を得るには、「知識や経験」だけでは不十分。

「どう考え、どう判断して動くか」が何より重要です。

そのために、明日からできることはとてもシンプル。

これを1日1回でも意識するだけで、

あなたの「質問の仕方」や「報告の質」は確実に変わっていきます。

そしてそれが、信頼される施工管理への第一歩になります。

この記事があなたの背中を押せれば嬉しいです。

ご安全に

判断力は、センスではありません。

それは、あなたがこれまでどう判断してきたかの“積み重ね”です。

ミスを恐れて判断から逃げるのではなく、

必死に考え、自分なりの結論を出す。

その繰り返しが、確実にあなたを成長させてくれます。

一緒に頑張りましょう!