その計画、危険かも?移動式クレーン作業計画書の正しい書き方

こんにちは、B監督です!

建設現場では、資機材の揚重やプレキャスト製品の据付など、クレーン作業は日常的に行われる重要な業務です。

特に大型クレーンを扱う際は、定格荷重や地盤状況の確認が不可欠。わずかな判断ミスが、重大事故につながるリスクもあります。ニュースで目にするクレーン転倒事故、決して他人事ではありませんよね。

「作業計画書を適切に作成し、その通りに施工を進めること」こそ、安全を守る最大のカギ。計画書がしっかりしていれば、事故のリスクを限りなくゼロに近づけることができます!

移動式クレーンの作業計画書作成は必須?

必須です。

移動式クレーンの計画の策定は法的に義務付けられています。

(※厳密に言うと計画書の作成には明言されていないが、計画をするためには計画書がいる。)

何の規則で決まっているの?

移動式クレーンの作業計画の策定は以下の規則で義務付けられています。

- クレーン等安全規則って何?

-

クレーン等安全規則は労働安全衛生法(政令)に基づいて制定された規則(省令)の中のひとつです。

クレーン作業の安全性確保と労働災害防止を目的としています。

- 労働安全衛生法に基づいて省令で規定されているものは他に何があるの?

-

- 労働安全衛生規則:安衛法の基本的な施行規則であり、事業者が遵守すべき安全衛生基準や労働者の健康管理に関する詳細を定めています。

- クレーン等安全規則:クレーンや移動式クレーンの安全な使用に関する基準を規定しています。

- ボイラー及び圧力容器安全規則:ボイラーや圧力容器の設置、運転、検査などに関する安全基準を定めています。

- 有機溶剤中毒予防規則:有機溶剤を取り扱う作業における中毒予防のための措置を規定しています。

- 鉛中毒予防規則:鉛を取り扱う作業における中毒予防のための措置を定めています。

- 特定化学物質障害予防規則:特定の有害な化学物質を取り扱う作業における健康障害の予防措置を規定しています。

- 粉じん障害防止規則:粉じんを発生する作業における労働者の健康障害を防止するための措置を定めています。

- 石綿障害予防規則:石綿(アスベスト)による健康障害を防止するための措置を規定しています。

- 酸素欠乏症等防止規則:酸素欠乏や硫化水素中毒の危険がある作業における労働者の安全を確保するための措置を定めています。

- 電離放射線障害防止規則:放射線を取り扱う作業における労働者の健康障害を防止するための措置を規定しています。

- 高気圧作業安全衛生規則:高気圧環境下での作業における労働者の安全と健康を確保するための措置を定めています。

- 事務所衛生基準規則:事務所における労働者の衛生基準を定めています。

「移動式クレーン」作業計画書の書き方

実際に作業計画書で抑えるポイントを見ていきましょう。

移動式クレーンの作業計画書は会社ごとに様式が決まっていることが多いです。

様式については会社に確認してみてください。

今回は(一社)北海道建設業協会労務研究会の移動式クレーン作業計画書を参考に解説していきます。

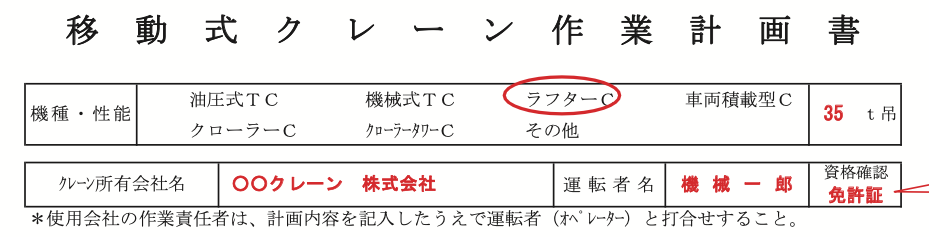

機種・性能と運転手

使用するクレーンの所有会社と運転者名を書きましょう。

例では35t性能のラフタークレーンを使用していますね。

運転者名の欄は運転者に作業計画書を見ながら内容を確認したあと、サインをもらうのがいいでしょう。

クレーンの型式を記載するパターンもあります。

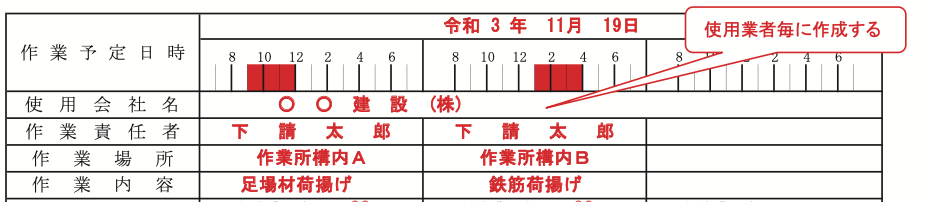

作業予定日時や作業内容

日時と作業時間、作業場所、作業内容を記入しましょう。

この様式だと3業者分記入できるようになっていますね。

作業予定日時が塗りつぶされているので、作業のラップがないか一目でわかるようになっています。

また、作業場所、作業内容が具体的に明記されているのがいいですね。

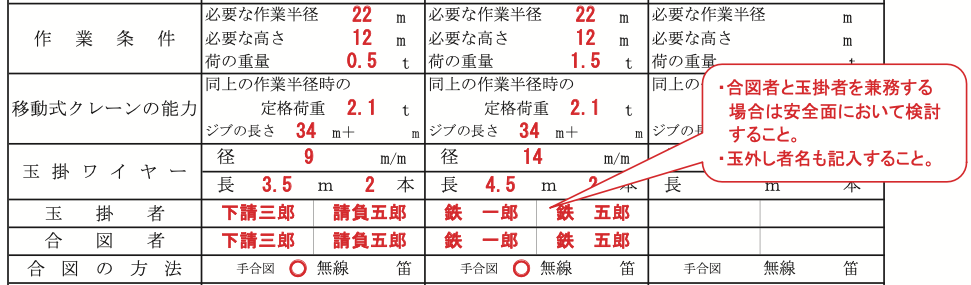

作業条件の詳細と玉掛け方法

作業条件と移動式クレーンの能力を記入しましょう。

作業条件では、作業半径と必要な高さ、吊り荷の重量が記載されています。また、移動式クレーンの能力として定格荷重、ジブの長さがかかれていますね。

作業半径がわからないとどれくらいの重量まで吊ることができるかどうかわからない。

ジブの長さと旋回高さがわからないと、吊り荷とジブの干渉についてもわからないんだズ。

玉掛けワイヤーと玉掛者、合図者、合図方法について記入しましょう。

ひとつ前の工程で吊り荷の重量がわかっているので、その重量に耐えるワイヤーが使われているか確認しましょう。

合図方法も現場の条件と照らし合わせて、手なのか、無線なのかを検討して決めておきましょう。

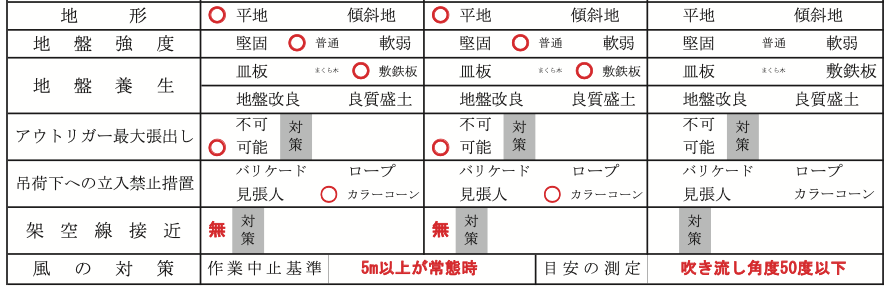

現場条件と安全対策

現場条件を確認しましょう。

移動式クレーンを据える場所は水平か、傾斜地の場合、アウトリガーの伸縮量で補えるかどうか、など事前に確認しておきましょう。

また、地盤強度の確認と養生は敷鉄板で行うのか専用鉄板で行うのかなど確認も必須です。

アウトリガーについては、現場の制約がなければ、どこの現場でも最大張り出しが基本です。アウトリガーが最大張り出しできるかどうかも確認する必要があります。

安全対策を確認しましょう。

安全対策として、吊荷下への立入禁止措置は何で行うか。暴風時の作業中止基準はなにか。架空線はあるか、あるとしたらそれは近接になるのか。を記入しましょう。

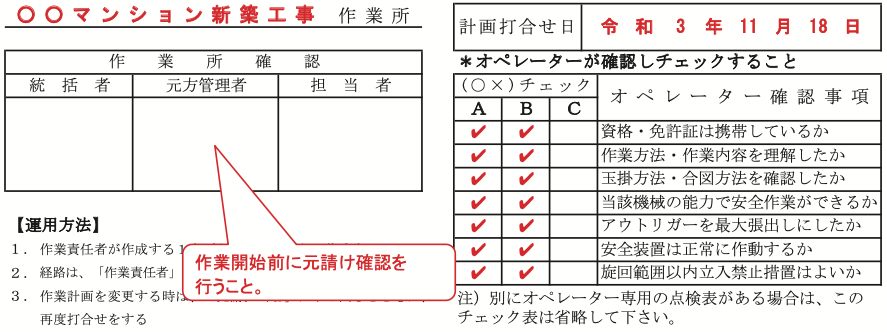

工事名と元請け確認欄

確認欄のチェックを行いましょう。

作業所の名前、元請けの確認、オペレーターの確認、打ち合わせ年月日を記入します。

サインを後回しにして、作業を開始することは絶対にしてはいけないんだズ。

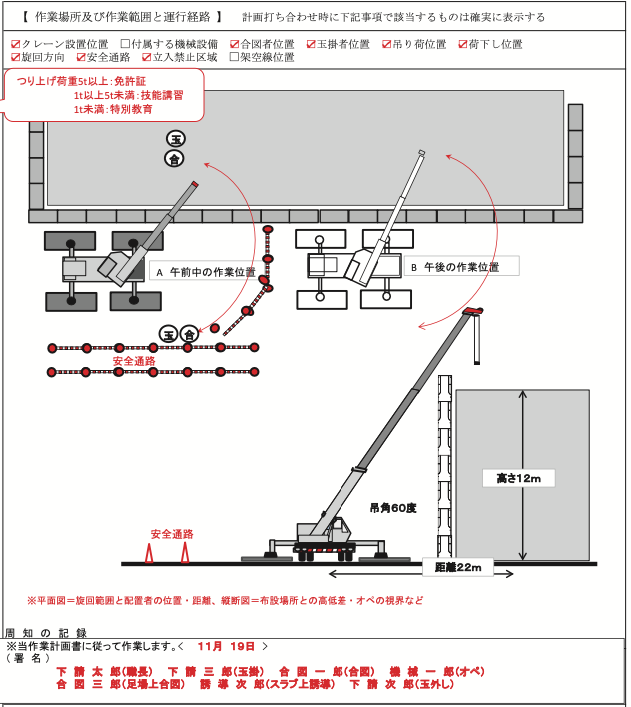

作業平面図と作業員の署名

作業平面図および作業断面図を書きましょう。

現場のクレーンの設置状況や安全通路の確保を図示します。

合図者と玉掛者の位置も記入しましょう。

前述している作業条件の中の作業半径と高さを図示しておくと、絵で再確認できるのでわかりやすい仕上がりとなります。

実際に作業する人の署名をもらう。

作業計画の周知・打ち合わせ後、サインをもらいましょう。

現場巡視の際には、打ち合わせに参加していない人が作業をしていないかサインと照らし合わせて確認することもできます。

まとめ

クレーンの作業計画で一番大事な部分は「吊荷が安全に吊れるか」「地盤の養生は確実か」の2点です。この2点で計画上のミスがあれば、事故に直結するので慎重に計画を行うことが重要です。事故のリスクを最小限に抑えて安全な現場を目指しましょう!

- 吊荷が安全に吊れるか(定格荷重・作業半径の確認)

- 地盤の養生は確実か(アウトリガーの張り出し量・鉄板の設置)

- 作業条件に合ったワイヤーや合図方法が決まっているか

- 安全対策が事前に確実に講じられているか(架空線・立入禁止措置)

- 定格荷重と吊り荷の重量が適合しているか

- クレーンの設置場所の地盤強度は十分か

- アウトリガーの最大張り出しは可能か

- 作業範囲に架空線・障害物はないか

- 合図者・玉掛者の役割が明確か

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。次回の記事もお楽しみに!

ご安全に!

移動式クレーンの性能表の見方についても記事を書く予定ですので、お楽しみに!